|

Гипермаркет знаний>>Экология>>Экология 10 класс>> Рост численности и плотность популяций

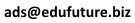

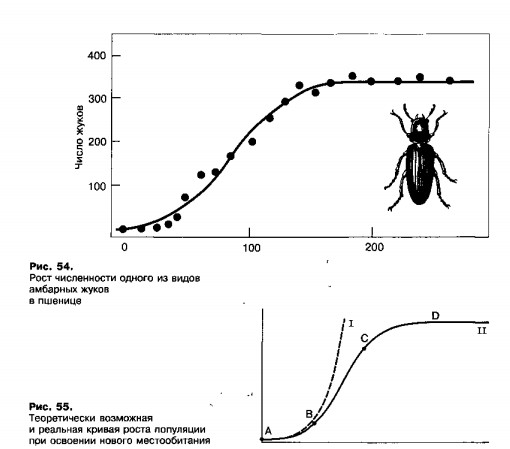

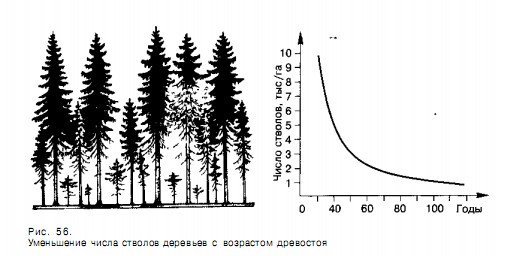

§ 13 . Рост численности и плотность популяций Кривая, отражающая рост популяции, которая осваивает новое для нее местообитание, изображена на рисунке 55. Она имеет 8-образную форму. Точка А соответствует начальному числу особей, проникших на новую территорию, точка В — тому, которое устанавливается в соответствии с емкостью среды. Если емкость среды невелика, то кривая отклоняется на более низком уровне численности. Точки В, С и В отражают критические численности популяции, меняющие темп ее роста. Отрезок АВ, или фаза медленного роста, — очень уязвимый период в развитии популяции. В это время общая численность ее так низка, что любые случайные помехи размножению (гибель отдельных особей от хищника, неблагоприятной погоды, несчастного случая и др.) могут не только затормозить, но и полностью подорвать популяцию. Затем кривая роста популяции становится более крутой. Однако увеличение плотности замедляет рост популяции, и при определенной плотности она перестает расти совсем. Точка В соответствует стабилизации. Это значит, что в популяции с определенного периода рождаемость и смертность, приток и отток особей начинают уравновешивать друг друга. Характер кривой отражает основные законы роста популяций всех видов, от бактерий до человека, в среде с ограниченными ресурсами. Каким образом численность популяции приходит в соответствие с емкостью среды? Ведь совершенно очевидно, что, если популяция переразмножится и выйдет за пределы, предоставляемые имеющимися ресурсами, это грозит ей катастрофой. Безграничный рост численности гибелен для любого вида, так как приводит к подрыву его жизнеобеспечения. В природе, прошедшей длительный путь эволюции, мы наблюдаем самые разнообразные способы ограничения численности видов. Среди них не только внешние воздействия на популяцию, о которых уже шла речь (неблагоприятные условия, конкуренты, хищники, паразитй, возбудители болезней и проч.), но и те изменения, которые происходят внутри самих популяций в ответ на рост плотности, т. е. числа особей, приходящихся на единицу пространства. То, что плотность популяции влияет на ее дальнейший рост, можно проверить в опытах с любыми видами организмов. Например, при содержании белых мышей в вольерах, когда люди следят за чистотой клеток и обеспечивают всех кормом, мыши, достигнув определенной численности, перестают размножаться. Если перевести их в более просторную клетку, тем самым снизив плотность популяции, они продолжат размножение вновь до определенных пределов. При этом меняются характер поведения мышей и отношения их между собой. Зверьки становятся беспокойными и агрессивными, и это отрицательно влияет на процесс размножения. Внутривидовые отношения и есть тот механизм, посредством которого обеспечивается саморегуляция численности популяций у пределов емкости среды, а у более высокоорганизованных видов даже иногда задолго до действительного исчерпания ресурсов. У разных видов это происходит по-разному. У растений, например, с возрастанием плотности усиливается прямая конкуренция за свет, "ДУ, минеральное питание, в результате чего происходит самоизрежи- "ание: более сильные растения подавляют слабые (рис. 56). Очень распространенным способом регуляции населения у животных является особое территориальное поведение, при котором особь или семья не пускают других на свой участок (рис. 57, 58). У обитателей замкнутых водоемов, рыб и головастиков, рост и развитие могут тормозиться продуктами обмена веществ, когда их концентрация достигает критических пределов. Отравление среды продуктами обмена — обычный результат интенсивного размножения микроорганизмов, вследствие чего деление клеток замедляется. Каждый вид реагирует на повышение плотности по-своему. Но результат при этом возникает один и тот же: снижение численности на занимаемой территории в данном или следующих поколениях, если популяции угрожает перенаселение. Следовательно, если вся эволюция видов шла в таком направлении, что выработались механизмы реакции на собственную плотность, это явление чрезвычайно важно. Высокая плотность популяции Популяции, таким образом, могут рассматриваться как сложные системы с элементами саморегуляции. При этом возникает так называемая отрицательная обратная связь: повышение плотности популяции усиливает действие механизмов, снижающих эту плотность. Экологически грамотно управлять численностью популяций конкретных видов можно, только хорошо изучив особенности их роста и способы саморегуляции, иначе может быть получен прямо противоположный результат. 2. Способы охраны участков обитания у разных животных различны. Некоторые виды, как, например, малый суслик, отвечают на вторжение чужаков прямой агрессией. Самцы и самки у них занимают отдельные участки, но охраняют лишь часть, а другую используют совместно с соседями. Они вступают в драку с нарушителями границ и прогоняют их. Так же поступают ящерицы ушастые круглоголовки, но у них участок, на котором находятся и самки, охраняют только самцы. Драка может быть заменена угрожающей позой, которой бывает достаточно, чтобы прогнать пришельца. Многие виды метят границы занимаемой территории пахучими веществами — мочой или выделениями специальных желез. У соболей эти железы расположены на подошвах ног, у сурков — возле анального отверстия. У птиц распространена звуковая сигнализация. Весеннее пение самцов — это сигналы, что гнездовой участок занят. 3. У малого суслика при возрастании плотности популяции на границах уменьшившихся участков резко увеличивается число драк. Самки, постоянно находящиеся в агрессивном состоянии, почти перестают размножаться. На уменьшившихся участках суслики накапливают меньше жира, из-за этого возрастает доля погибающих во время спячки. В результате численность популяции на следующий год снижается. 4. Жуки-короеды, как, например, большой лиственничный короед, издают запах, привлекающий других особей на ослабленное дерево. Совместное нападение жуков на дерево облегчает им его освое- 5. В таежных лесах часты вспышки размножения бабочек сибирского шелкопряда, гусеницы которых оголяют хвойные деревья (рис. 63). В период подъема численности плодовитость самок более 300 яиц. Число гусениц на одно дерево пихты может достигать 20 тыс. В период наиболее высокой плотности популяции плодовитость самок падает до 100 яиц, выживаемость личинок снижается в 2,5 раза, доля самцов увеличивается до 70 и более процентов и начинается разлет бабочек на большие расстояния, иногда более чем на 100 км. Среди мигрантов преобладают самки. Все эти изменения имеют прямую зависимость от плотности популяции. 6. Даже у таких медленно размножающихся животных, как африканские слоны, прослеживается связь особенностей размножения с численностью и плотностью популяций. По исследованиям, в некоторых заповедниках Африки, где насчитывалось по 2—3 животных нЕ 250 га, интервалы между родами у слоних составляли около 3 лет, а возраст достижения молодыми половой зрелости — около 12 лет. После ужесточения мер по охране этих животных численность их возросла до 6—7 на ту же площадь. Самки стали приносить детенышей раз в 5—6 лет, а молодые начали размножаться только в 18 лет. 7. Некоторые виды саранчи существуют в двух разных формах: одиночной и стадной (рис. 59). При увеличении плотности популяции одиночная форма через несколько линек превращается в стадную. Они отличаются внешне, а также по поведению настолько, что ранее их принимали за разные виды. В одиночной форме саранча живет оседло и питается умеренно. Стадная форма отличается прожорливостью, беспокойством и стремлением к перемене мест. Сначала саранча передвигается большими группами по земле, а после того, как окрылится, поднимается и летит огромными тучами на расстояния в сотни и тысячи километров от мест рождения. Тем самым снимается угроза перенаселенности этих мест. Размеры стай перелетной саранчи фантастические, некоторые стаи достигали многих миллионов тонн веса. Улетевшая саранча чаще всего оседает в местах, неблагоприятных для размножения, и через некоторое время вся погибает. Нашествия стадной саранчи, таким образом, — это экологическая катастрофа не только для людей и посевов, но и для большей части самих насекомых, обреченных на гибель. 2. При необходимости ограничивать численность сусликов часто применяют ядохимикаты. Это опасный способ, так как возникают загрязнение среды и нежелательные последствия. Обнаружено, что некоторые безвредные для человека и других животных препараты, использованные в ничтожных количествах в приманках, резко снижают агрессивность сусликов. Обдумайте последствия применения этих препаратов. Что произойдет с популяцией сусликов на следующий год? 3. Самцы рыбы-колюшки строят гнездо, в которое самка откладывает икру, а затем самцы заботятся о потомстве. Если в аквариуме за стеклянной перегородкой поместить соперника, то самец выбирает место для гнезда в противоположном конце аквариума. В чем причина такой «трусливости» самцов? 2. На рыборазводных заводах разрабатывают технологию получения живого корма для мальков. Для этого культивируют различных простейших, коловраток и рачков дафний. Используют два основных способа их разведения: 1) в непроточных емкостях с кормовой взвесью корм подают до тех пор, пока рост популяции не прекратится, после чего собирают «урожай»; 2) в проточных емкостях, куда постоянно подается вода с кормом, а часть воды вместе с животными также непрерывно удаляется. При непроточном способе получают инфузорий и коловраток 18— 20 г с 1 м3 воды в сутки, дафний — 70. При проточном методе соответственно 20 кг и 0,5 кг. Чем объяснить столь значительную разницу в результатах при разных способах культивирования этих водных животных? 2. Если у бабочек сибирского шелкопряда так сильно развиты способы реакции на высокую плотность популяции, приводящие в конце концов к затуханию очага размножения, то стоит ли проводить борьбу с этим насекомым? 3. У слонов снижение скорости размножения начинается при повышении плотности популяции в 2—3 раза, а у многих насекомых — только когда плотность возрастает в десятки и сотни раз. Обсудите возможные причины столь разной «чувствительности» видов к изменению плотности популяций. 4. Если популяция реагирует на собственную высокую плотность снижением рождаемости, то почему возможно чрезмерное размножение вредителей на полях и в садах? 5. Стоит ли разрешать охоту на диких животных? Если да, то можно ли сделать так, чтобы охота не наносила урона популяциям этих животных?

Чернова Н. М., Основы экологии: Учеб. дня 10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений/ Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов; Под ред. Н. М. Черновой. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. — 304 с.

Содержание урока

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум. |

Авторські права | Privacy Policy |FAQ | Партнери | Контакти | Кейс-уроки

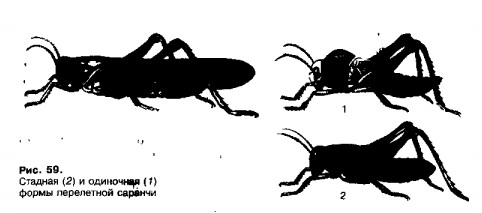

© Автор системы образования 7W и Гипермаркета Знаний - Владимир Спиваковский

При использовании материалов ресурса

ссылка на edufuture.biz обязательна (для интернет ресурсов -

гиперссылка).

edufuture.biz 2008-© Все права защищены.

Сайт edufuture.biz является порталом, в котором не предусмотрены темы политики, наркомании, алкоголизма, курения и других "взрослых" тем.

Ждем Ваши замечания и предложения на email:

По вопросам рекламы и спонсорства пишите на email: