|

|

|

| Строка 3: |

Строка 3: |

| | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Экология|Экология]]>>[[Экология 10 класс|Экология 10 класс]]>> Особенности пищевых и информационных связей человека''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Экология|Экология]]>>[[Экология 10 класс|Экология 10 класс]]>> Особенности пищевых и информационных связей человека''' |

| | | | |

| - | | + | <br> |

| | | | |

| | <br> | | <br> |

| | | | |

| - | § 24. Особенности пищевых и информационных связей человека <br><br>Пищевые связи в популяциях животных . <br>Обмен информацией между животными <br>Экологическая емкость среды<br><br>Пищевые связи. Как и в глубокой древности, современному человеку для поддержания жизнедеятельности требуется физиологическая норма — примерно 2500 ккал в сутки. В этом его биологическая сущность за многие тысячелетия практически не изменилась. Естественно, что древние предки человека — собиратели и охотники — на добывание пищи не могли тратить больше энергии, чем получали, поедая добычу. Пищевые (трофи- <br><br>карт<br> <br>ческиё) связи были простыми и непосредственными: потратил свою мускульную энергию на добывание пищи, съел добытое и восстановил свои энерготраты. Но обязательно с превышением, чтоб осталось на процессы жизнедеятельности и согревание организма. Кроме того, добычи должно было хватить более слабым членам племени, не участвующим в охоте: детям, женщинам, старцам. <br><br>В производство современной пищи человек имеет возможность вкладывать мощные дополнительные энергоресурсы: топливо для машинной обработки почвы, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции, энергию для производства удобрений. Эти энергетические вложения многократно превосходят мускульную силу человека. Благодаря им многократно повысилась продуктивность обрабатываемых земель. Значит, с территории, где в древности мог прокормиться всего один собиратель съестного, сейчас возможно собрать урожай, достаточный для многих тысяч человек. Пищевые связи значительно изменились, стали сложными, в них включилось множество энергопотребляющих посредников. В эпоху собирательства первобытных людей на 500 га мог прокормиться только 1 человек, который затрачивал на сбор пищи только собственную мускульную энергию (рис. 87). При появлении примитивного земледелия на 500 га могли прокормиться 100— 200 человек, но энергетические затраты на обработку почвы, посев и сбор урожая возросли в 20—30 раз за счет мускульной энергии людей и домашних животных, применения простейших сельскохозяйственных орудий. При современном высокомеханизированном сельском хозяйстве 500 га могут прокормить 2—5 тыс. человек, а энергетические траты за счет работы сельхозмашин и транспорта, применения удобрений и использования механизмов по переработке первичной сельскохозяйственной продукции возросли в 20—50 тыс. раз. Энергетическая цена 1 ккал конечной, потребляемой современным человеком пищи возросла примерно в 10 раз. Стало быть, при сохранившейся с древности физиологической норме в 2500 ккал современному человеку требуется на ее производство уже 25 000 ккал. Но получать ее можно с площади в тысячи раз меньшей, чем в доисторические времена.<br><br>Главные особенности пищевых связей современного человечества — их усложнение, удлинение и примерно десятикратное воз- 1 растание энергетической цены производства каждой калории конечной пищевой продукции при тысячекратном уменьшении необходимой для этого площади. В результате общая экологическая (в данном случае — трофическая, пищевая) емкость среды обитания человечества возросла во много тысяч раз.<br><br>Информационные связи. Все живые существа способны обмениваться информацией с себе подобными для согласования своих действий и ответных реакций на проявление факторов среды. При этом, во-пер- вых, используемые ими сигналы, как правило, просты и конкретны: предупреждение об опасности, сообщение о пище, обращение к половому партнеру или потомству и т. п. (рис. 88, 89). Во-вторых, дистанция их действия ограничена: от непосредственного физического контакта до сотен метров или нескольких километров. В-третьих, информативные сигналы фиксируются крайне редко и в простейшей форме («здесь был я» — че'рез пахучие метки). Например, медведь наносит свою метку как можно выше, чтобы информировать других медведей о своем росте и, следовательно, силе. Накопление такой информации, ее прямая передача и непосредственное использование вторыми и последующими поколениями («внуками» и далее) невозможны.<br><br>Информационные связи в природных популяциях обеспечивают передачу конкретных сигналов на ограниченную дистанцию в течение ограниченного времени.<br><br>У подавляющего большинства видов информационные связи обеспечивают согласованные действия только относительно небольшого числа особей — единиц, десятков, очень редко сотен. Это половые партнеры, семьи, соседи, члены стаи. Исключения составляют общественные насекомые: осы, пчелы, шмели, муравьи. Показательно, что именно эти виды демонстрируют впечатляющие успехи, например в сборе и заготовке пищи. А колонны бродячих муравьев, повергающие в панику всех обитателей тропических джунглей, — убедительная иллюстрация мощи согласованных действий миллионов особей, их непреодолимого давления на окружающую среду.<br><br>Уровень развития информационных связей в человеческом обществе качественно иной. Во-первых, человек создал систему сложных сигналов — слов и фраз, в которых кодируется любая информация: как конкретно-описательная, так и абстрактно-логическая. Во-вторых, человек разработал технические средства, благодаря которым дальность действия информационных сигналов в пределах Земли стала практически безграничной, а скорость их передачи практически мгновенной. В-третьих, человек научился фиксировать информацию (рисунки, письменность, магнитная и электронная память), накапливать ее (книги, архивы, музеи, фоно- и видеотеки, информационные банки) и передавать в пользование всем последующим поколениям.<br><br>Информационные связи человечестват насыщены сигналами любой сложности, они способы не только единовременно охватить всю ныне живую видовую популяцию, но и адресованы всем будущим поколениям.<br><br>Очевидно, что такой уровень развития информационных связей обеспечивает согласованные общественные действия большого числа людей, в том числе неродственных друг другу: многих сотен, тысяч, миллионов. Это производственные, научные, образовательные, военные и иные коллективы, жители городов и поселков, население государств. В принципе они способны обеспечить координацию взаимодействий всей видовой популяции, человечества в целом. Способность к взаимодействиям со средой обитания в форме согласованных общественных действий означает, что человечеству свойственны экосоциальные связи с окружающим миром.<br><br>карт<br><br>Согласованные действия тысячекратно усиливают мощь давления человеческих коллективов на среду обитания, несоизмеримого с ее способностью к сопротивлению. Это обстоятельство таит в себе угрозу полного разрушения природы Земли. Поэтому коллективное воздействие на природную среду безотлагательно требует разумного, осторожного управления, ориентированного на перспективу устойчивого развития человечества и природы.<br><br>каррт<br><br>• Примеры и дополнительная информация<br><br>1. Системы организации жизни муравейника или пчелиной семьи выглядят примерами образцовых социальных структур и идеального порядка. Поражают воображение четкость распределения самых разных обязанностей и неукоснительность их выполнения каждой внутрисемейной кастой. У муравьев, например, сложилась схема последовательной смены функций одной и той же особи по мере ее взросления. Любопытно, что самые опытные муравьи работают как бы наставниками, помогающими новичкам-фуражирам наиболее полно осваивать пищевые ресурсы на прилегающей к гнезду территории. В социуме муравейника есть, однако, принципиальная и крайне важная особенность: только две особи (самка и один из самцов) способны размножаться, а тысячи живых существ — рабочих муравьев — лишены возможности самовоспроизведения, генетического продолжения, т. е. права на реализацию главного свойства жизни (см. § 1).<br><br>2. Единственный известный на сегодня аналог структуры семьи общественных насекомых среди позвоночных животных — подземные колонии мелких, слепых, безволосых грызунов из Восточной Африки — голых землекопов. В их семьях имеется по одной размножающейся самке (матке), по 2—3 половозрелых самца и от многих десятков до нескольких сотен стерильных особей: «рабочих» (коллективно роют длинные подземные ходы в поисках корма), «солдат» (защищают колонию от врагов) и других «специалистов», притом функции у них меняются с возрастом, как у муравьев.<br><br>• Вопросы. <br><br>1. Информационные или коммуникативные связи у животных достаточно разнообразны. Какого рода сигналы (звуковые, зрительные, химические ит. п.) наиболее характерны для:<br>— насекомых;<br>— рыб,<br>— лягушек;<br>— змей;<br>— китов;<br>— приматов?<br>2. Каким животным и в какой форме свойственна химическая сигнализация?<br>3. Каковы социальные особенности трофических и информационных связей человечества? <br>4. Какую информацию сообщают собаки на рисунке 89 своими позам и9 Кому она адресована — врагу, другу, более сильному псу?<br><br>• Задания . 1, Проследите историю развития средств передачи информации на расстояние в человеческом обществе 2. Сравните различные современные формы хранения информации, опишите их достоинства и недостатки.<br><br><br><br><br><br>

| + | ''' § 24. Особенности пищевых и информационных связей человека ''' |

| | | | |

| | + | <br><u>'''ВСПОМНИТЕ'''</u><br>''Пищевые связи в популяциях животных . <br>Обмен информацией между животными <br>Экологическая емкость среды''<br><br>Пищевые связи. Как и в глубокой древности, современному человеку для поддержания жизнедеятельности требуется физиологическая норма — примерно 2500 ккал в сутки. В этом его биологическая сущность за многие тысячелетия практически не изменилась. Естественно, что древние предки человека — собиратели и охотники — на добывание пищи не могли тратить больше энергии, чем получали, поедая добычу. Пищевые (трофи- <br><br>[[Image:Productivity09_3Q_1.gif]] |

| | | | |

| | + | Рис. 87<br> <br>ческиё) связи были простыми и непосредственными: потратил свою мускульную энергию на добывание пищи, съел добытое и восстановил свои энерготраты. Но обязательно с превышением, чтоб осталось на процессы жизнедеятельности и согревание организма. Кроме того, добычи должно было хватить более слабым членам племени, не участвующим в охоте: детям, женщинам, старцам. |

| | | | |

| | + | В производство современной пищи человек имеет возможность вкладывать мощные дополнительные энергоресурсы: топливо для машинной обработки почвы, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции, энергию для производства удобрений. Эти энергетические вложения многократно превосходят мускульную силу человека. Благодаря им многократно повысилась продуктивность обрабатываемых земель. Значит, с территории, где в древности мог прокормиться всего один собиратель съестного, сейчас возможно собрать урожай, достаточный для многих тысяч человек. Пищевые связи значительно изменились, стали сложными, в них включилось множество энергопотребляющих посредников. В эпоху собирательства первобытных людей на 500 га мог прокормиться только 1 человек, который затрачивал на сбор пищи только собственную мускульную энергию (рис. 87). При появлении примитивного земледелия на 500 га могли прокормиться 100— 200 человек, но энергетические затраты на обработку почвы, посев и сбор урожая возросли в 20—30 раз за счет мускульной энергии людей и домашних животных, применения простейших сельскохозяйственных орудий. При современном высокомеханизированном сельском хозяйстве 500 га могут прокормить 2—5 тыс. человек, а энергетические траты за счет работы сельхозмашин и транспорта, применения удобрений и использования механизмов по переработке первичной сельскохозяйственной продукции возросли в 20—50 тыс. раз. Энергетическая цена 1 ккал конечной, потребляемой современным человеком пищи возросла примерно в 10 раз. Стало быть, при сохранившейся с древности физиологической норме в 2500 ккал современному человеку требуется на ее производство уже 25 000 ккал. Но получать ее можно с площади в тысячи раз меньшей, чем в доисторические времена. |

| | | | |

| | + | '''''Главные особенности пищевых связей современного человечества — их усложнение, удлинение и примерно десятикратное воз- 1 растание энергетической цены производства каждой калории конечной пищевой продукции при тысячекратном уменьшении необходимой для этого площади. В результате общая экологическая (в данном случае — трофическая, пищевая) емкость среды обитания человечества возросла во много тысяч раз.''''' |

| | + | |

| | + | '''Информационные связи.''' Все живые существа способны обмениваться информацией с себе подобными для согласования своих действий и ответных реакций на проявление факторов среды. При этом, во-пер- вых, используемые ими сигналы, как правило, просты и конкретны: предупреждение об опасности, сообщение о пище, обращение к половому партнеру или потомству и т. п. (рис. 88, 89). Во-вторых, дистанция их действия ограничена: от непосредственного физического контакта до сотен метров или нескольких километров. В-третьих, информативные сигналы фиксируются крайне редко и в простейшей форме («здесь был я» — че'рез пахучие метки). Например, медведь наносит свою метку как можно выше, чтобы информировать других медведей о своем росте и, следовательно, силе. Накопление такой информации, ее прямая передача и непосредственное использование вторыми и последующими поколениями («внуками» и далее) невозможны. |

| | + | |

| | + | Информационные связи в природных популяциях обеспечивают передачу конкретных сигналов на ограниченную дистанцию в течение ограниченного времени. |

| | + | |

| | + | У подавляющего большинства видов информационные связи обеспечивают согласованные действия только относительно небольшого числа особей — единиц, десятков, очень редко сотен. Это половые партнеры, семьи, соседи, члены стаи. Исключения составляют общественные насекомые: осы, пчелы, шмели, муравьи. Показательно, что именно эти виды демонстрируют впечатляющие успехи, например в сборе и заготовке пищи. А колонны бродячих муравьев, повергающие в панику всех обитателей тропических джунглей, — убедительная иллюстрация мощи согласованных действий миллионов особей, их непреодолимого давления на окружающую среду. |

| | + | |

| | + | Уровень развития информационных связей в человеческом обществе качественно иной. Во-первых, человек создал систему сложных сигналов — слов и фраз, в которых кодируется любая информация: как конкретно-описательная, так и абстрактно-логическая. Во-вторых, человек разработал технические средства, благодаря которым дальность действия информационных сигналов в пределах Земли стала практически безграничной, а скорость их передачи практически мгновенной. В-третьих, человек научился фиксировать информацию (рисунки, письменность, магнитная и электронная память), накапливать ее (книги, архивы, музеи, фоно- и видеотеки, информационные банки) и передавать в пользование всем последующим поколениям. |

| | + | |

| | + | '''''Информационные связи человечестват насыщены сигналами любой сложности, они способы не только единовременно охватить всю ныне живую видовую популяцию, но и адресованы всем будущим поколениям.''''' |

| | + | |

| | + | Очевидно, что такой уровень развития информационных связей обеспечивает согласованные общественные действия большого числа людей, в том числе неродственных друг другу: многих сотен, тысяч, миллионов. Это производственные, научные, образовательные, военные и иные коллективы, жители городов и поселков, население государств. В принципе они способны обеспечить координацию взаимодействий всей видовой популяции, человечества в целом. Способность к взаимодействиям со средой обитания в форме согласованных общественных действий означает, что человечеству свойственны экосоциальные связи с окружающим миром.<br><br>[[Image:1271766708_0002.jpg]] |

| | + | |

| | + | Рис.88. |

| | + | |

| | + | Бурый медведь маркирует дерево пахучей меткой <br><br>Согласованные действия тысячекратно усиливают мощь давления человеческих коллективов на среду обитания, несоизмеримого с ее способностью к сопротивлению. Это обстоятельство таит в себе угрозу полного разрушения природы Земли. Поэтому коллективное воздействие на природную среду безотлагательно требует разумного, осторожного управления, ориентированного на перспективу устойчивого развития человечества и природы.<br><br>[[Image:13642.jpg]] |

| | + | |

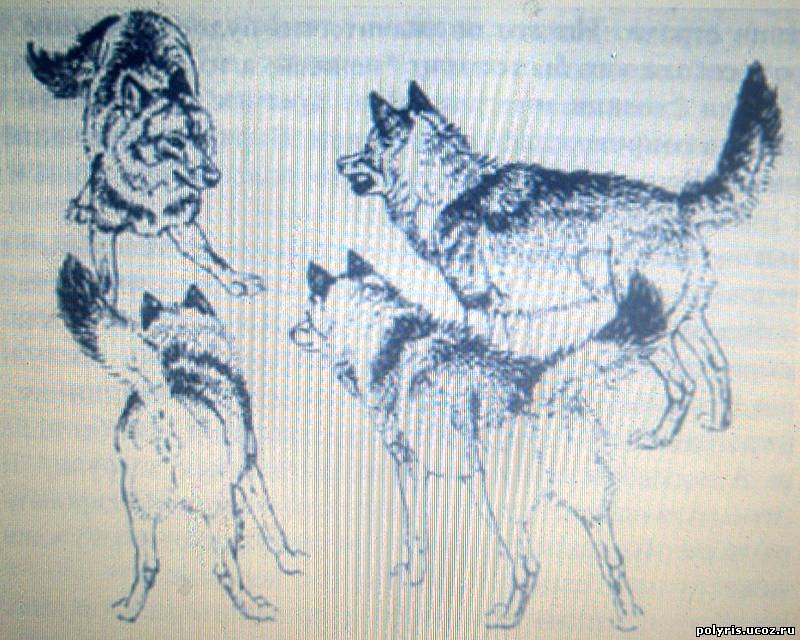

| | + | Рис. 89. <br>Позы, несущие разную информационную нагрузку у собак<br><br>'''• Примеры и дополнительная информация'''<br><br>1. Системы организации жизни муравейника или пчелиной семьи выглядят примерами образцовых социальных структур и идеального порядка. Поражают воображение четкость распределения самых разных обязанностей и неукоснительность их выполнения каждой внутрисемейной кастой. У муравьев, например, сложилась схема последовательной смены функций одной и той же особи по мере ее взросления. Любопытно, что самые опытные муравьи работают как бы наставниками, помогающими новичкам-фуражирам наиболее полно осваивать пищевые ресурсы на прилегающей к гнезду территории. В социуме муравейника есть, однако, принципиальная и крайне важная особенность: только две особи (самка и один из самцов) способны размножаться, а тысячи живых существ — рабочих муравьев — лишены возможности самовоспроизведения, генетического продолжения, т. е. права на реализацию главного свойства жизни (см. § 1). |

| | + | |

| | + | 2. Единственный известный на сегодня аналог структуры семьи общественных насекомых среди позвоночных животных — подземные колонии мелких, слепых, безволосых грызунов из Восточной Африки — голых землекопов. В их семьях имеется по одной размножающейся самке (матке), по 2—3 половозрелых самца и от многих десятков до нескольких сотен стерильных особей: «рабочих» (коллективно роют длинные подземные ходы в поисках корма), «солдат» (защищают колонию от врагов) и других «специалистов», притом функции у них меняются с возрастом, как у муравьев.<br>'''<br>• Вопросы. '''<br><br>1. Информационные или коммуникативные связи у животных достаточно разнообразны. Какого рода сигналы (звуковые, зрительные, химические ит. п.) наиболее характерны для:<br>— насекомых;<br>— рыб,<br>— лягушек;<br>— змей;<br>— китов;<br>— приматов?<br>2. Каким животным и в какой форме свойственна химическая сигнализация?<br>3. Каковы социальные особенности трофических и информационных связей человечества? <br>4. Какую информацию сообщают собаки на рисунке 89 своими позам? Кому она адресована — врагу, другу, более сильному псу?<br><br>'''• Задания .''' |

| | + | |

| | + | 1. Проследите историю развития средств передачи информации на расстояние в человеческом обществе |

| | + | |

| | + | 2. Сравните различные современные формы хранения информации, опишите их достоинства и недостатки.<br><br><br><br><br><br> |

| | + | |

| | + | <br> |

| | + | |

| | + | <br> |

| | | | |

| | ''Чернова Н. М., Основы экологии: Учеб. дня 10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений/ Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов; Под ред. Н. М. Черновой. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. — 304 с.'' | | ''Чернова Н. М., Основы экологии: Учеб. дня 10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений/ Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов; Под ред. Н. М. Черновой. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. — 304 с.'' |

Версия 08:55, 11 января 2011

Гипермаркет знаний>>Экология>>Экология 10 класс>> Особенности пищевых и информационных связей человека

§ 24. Особенности пищевых и информационных связей человека

ВСПОМНИТЕ

Пищевые связи в популяциях животных .

Обмен информацией между животными

Экологическая емкость среды

Пищевые связи. Как и в глубокой древности, современному человеку для поддержания жизнедеятельности требуется физиологическая норма — примерно 2500 ккал в сутки. В этом его биологическая сущность за многие тысячелетия практически не изменилась. Естественно, что древние предки человека — собиратели и охотники — на добывание пищи не могли тратить больше энергии, чем получали, поедая добычу. Пищевые (трофи-

Рис. 87

ческиё) связи были простыми и непосредственными: потратил свою мускульную энергию на добывание пищи, съел добытое и восстановил свои энерготраты. Но обязательно с превышением, чтоб осталось на процессы жизнедеятельности и согревание организма. Кроме того, добычи должно было хватить более слабым членам племени, не участвующим в охоте: детям, женщинам, старцам.

В производство современной пищи человек имеет возможность вкладывать мощные дополнительные энергоресурсы: топливо для машинной обработки почвы, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции, энергию для производства удобрений. Эти энергетические вложения многократно превосходят мускульную силу человека. Благодаря им многократно повысилась продуктивность обрабатываемых земель. Значит, с территории, где в древности мог прокормиться всего один собиратель съестного, сейчас возможно собрать урожай, достаточный для многих тысяч человек. Пищевые связи значительно изменились, стали сложными, в них включилось множество энергопотребляющих посредников. В эпоху собирательства первобытных людей на 500 га мог прокормиться только 1 человек, который затрачивал на сбор пищи только собственную мускульную энергию (рис. 87). При появлении примитивного земледелия на 500 га могли прокормиться 100— 200 человек, но энергетические затраты на обработку почвы, посев и сбор урожая возросли в 20—30 раз за счет мускульной энергии людей и домашних животных, применения простейших сельскохозяйственных орудий. При современном высокомеханизированном сельском хозяйстве 500 га могут прокормить 2—5 тыс. человек, а энергетические траты за счет работы сельхозмашин и транспорта, применения удобрений и использования механизмов по переработке первичной сельскохозяйственной продукции возросли в 20—50 тыс. раз. Энергетическая цена 1 ккал конечной, потребляемой современным человеком пищи возросла примерно в 10 раз. Стало быть, при сохранившейся с древности физиологической норме в 2500 ккал современному человеку требуется на ее производство уже 25 000 ккал. Но получать ее можно с площади в тысячи раз меньшей, чем в доисторические времена.

Главные особенности пищевых связей современного человечества — их усложнение, удлинение и примерно десятикратное воз- 1 растание энергетической цены производства каждой калории конечной пищевой продукции при тысячекратном уменьшении необходимой для этого площади. В результате общая экологическая (в данном случае — трофическая, пищевая) емкость среды обитания человечества возросла во много тысяч раз.

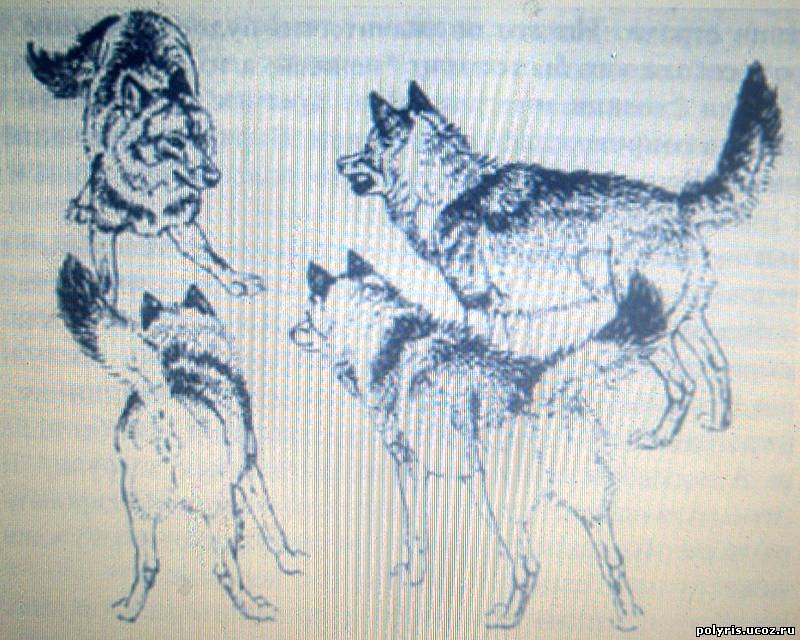

Информационные связи. Все живые существа способны обмениваться информацией с себе подобными для согласования своих действий и ответных реакций на проявление факторов среды. При этом, во-пер- вых, используемые ими сигналы, как правило, просты и конкретны: предупреждение об опасности, сообщение о пище, обращение к половому партнеру или потомству и т. п. (рис. 88, 89). Во-вторых, дистанция их действия ограничена: от непосредственного физического контакта до сотен метров или нескольких километров. В-третьих, информативные сигналы фиксируются крайне редко и в простейшей форме («здесь был я» — че'рез пахучие метки). Например, медведь наносит свою метку как можно выше, чтобы информировать других медведей о своем росте и, следовательно, силе. Накопление такой информации, ее прямая передача и непосредственное использование вторыми и последующими поколениями («внуками» и далее) невозможны.

Информационные связи в природных популяциях обеспечивают передачу конкретных сигналов на ограниченную дистанцию в течение ограниченного времени.

У подавляющего большинства видов информационные связи обеспечивают согласованные действия только относительно небольшого числа особей — единиц, десятков, очень редко сотен. Это половые партнеры, семьи, соседи, члены стаи. Исключения составляют общественные насекомые: осы, пчелы, шмели, муравьи. Показательно, что именно эти виды демонстрируют впечатляющие успехи, например в сборе и заготовке пищи. А колонны бродячих муравьев, повергающие в панику всех обитателей тропических джунглей, — убедительная иллюстрация мощи согласованных действий миллионов особей, их непреодолимого давления на окружающую среду.

Уровень развития информационных связей в человеческом обществе качественно иной. Во-первых, человек создал систему сложных сигналов — слов и фраз, в которых кодируется любая информация: как конкретно-описательная, так и абстрактно-логическая. Во-вторых, человек разработал технические средства, благодаря которым дальность действия информационных сигналов в пределах Земли стала практически безграничной, а скорость их передачи практически мгновенной. В-третьих, человек научился фиксировать информацию (рисунки, письменность, магнитная и электронная память), накапливать ее (книги, архивы, музеи, фоно- и видеотеки, информационные банки) и передавать в пользование всем последующим поколениям.

Информационные связи человечестват насыщены сигналами любой сложности, они способы не только единовременно охватить всю ныне живую видовую популяцию, но и адресованы всем будущим поколениям.

Очевидно, что такой уровень развития информационных связей обеспечивает согласованные общественные действия большого числа людей, в том числе неродственных друг другу: многих сотен, тысяч, миллионов. Это производственные, научные, образовательные, военные и иные коллективы, жители городов и поселков, население государств. В принципе они способны обеспечить координацию взаимодействий всей видовой популяции, человечества в целом. Способность к взаимодействиям со средой обитания в форме согласованных общественных действий означает, что человечеству свойственны экосоциальные связи с окружающим миром.

Рис.88.

Бурый медведь маркирует дерево пахучей меткой

Согласованные действия тысячекратно усиливают мощь давления человеческих коллективов на среду обитания, несоизмеримого с ее способностью к сопротивлению. Это обстоятельство таит в себе угрозу полного разрушения природы Земли. Поэтому коллективное воздействие на природную среду безотлагательно требует разумного, осторожного управления, ориентированного на перспективу устойчивого развития человечества и природы.

Рис. 89.

Позы, несущие разную информационную нагрузку у собак

• Примеры и дополнительная информация

1. Системы организации жизни муравейника или пчелиной семьи выглядят примерами образцовых социальных структур и идеального порядка. Поражают воображение четкость распределения самых разных обязанностей и неукоснительность их выполнения каждой внутрисемейной кастой. У муравьев, например, сложилась схема последовательной смены функций одной и той же особи по мере ее взросления. Любопытно, что самые опытные муравьи работают как бы наставниками, помогающими новичкам-фуражирам наиболее полно осваивать пищевые ресурсы на прилегающей к гнезду территории. В социуме муравейника есть, однако, принципиальная и крайне важная особенность: только две особи (самка и один из самцов) способны размножаться, а тысячи живых существ — рабочих муравьев — лишены возможности самовоспроизведения, генетического продолжения, т. е. права на реализацию главного свойства жизни (см. § 1).

2. Единственный известный на сегодня аналог структуры семьи общественных насекомых среди позвоночных животных — подземные колонии мелких, слепых, безволосых грызунов из Восточной Африки — голых землекопов. В их семьях имеется по одной размножающейся самке (матке), по 2—3 половозрелых самца и от многих десятков до нескольких сотен стерильных особей: «рабочих» (коллективно роют длинные подземные ходы в поисках корма), «солдат» (защищают колонию от врагов) и других «специалистов», притом функции у них меняются с возрастом, как у муравьев.

• Вопросы.

1. Информационные или коммуникативные связи у животных достаточно разнообразны. Какого рода сигналы (звуковые, зрительные, химические ит. п.) наиболее характерны для:

— насекомых;

— рыб,

— лягушек;

— змей;

— китов;

— приматов?

2. Каким животным и в какой форме свойственна химическая сигнализация?

3. Каковы социальные особенности трофических и информационных связей человечества?

4. Какую информацию сообщают собаки на рисунке 89 своими позам? Кому она адресована — врагу, другу, более сильному псу?

• Задания .

1. Проследите историю развития средств передачи информации на расстояние в человеческом обществе

2. Сравните различные современные формы хранения информации, опишите их достоинства и недостатки.

Чернова Н. М., Основы экологии: Учеб. дня 10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений/ Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов; Под ред. Н. М. Черновой. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. — 304 с.

Экология скачать, задача школьнику 10 класса, материалы по экологии для 10 класса онлайн

Содержание урока

конспект урока конспект урока

опорный каркас опорный каркас

презентация урока презентация урока

акселеративные методы акселеративные методы

интерактивные технологии

Практика интерактивные технологии

Практика

задачи и упражнения задачи и упражнения

самопроверка самопроверка

практикумы, тренинги, кейсы, квесты практикумы, тренинги, кейсы, квесты

домашние задания домашние задания

дискуссионные вопросы дискуссионные вопросы

риторические вопросы от учеников

Иллюстрации риторические вопросы от учеников

Иллюстрации

аудио-, видеоклипы и мультимедиа аудио-, видеоклипы и мультимедиа

фотографии, картинки фотографии, картинки

графики, таблицы, схемы графики, таблицы, схемы

юмор, анекдоты, приколы, комиксы юмор, анекдоты, приколы, комиксы

притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения

рефераты рефераты

статьи статьи

фишки для любознательных фишки для любознательных

шпаргалки шпаргалки

учебники основные и дополнительные учебники основные и дополнительные

словарь терминов словарь терминов

прочие

Совершенствование учебников и уроков прочие

Совершенствование учебников и уроков

исправление ошибок в учебнике исправление ошибок в учебнике

обновление фрагмента в учебнике обновление фрагмента в учебнике

элементы новаторства на уроке элементы новаторства на уроке

замена устаревших знаний новыми

Только для учителей замена устаревших знаний новыми

Только для учителей

идеальные уроки идеальные уроки

календарный план на год календарный план на год

методические рекомендации методические рекомендации

программы программы

обсуждения

Интегрированные уроки обсуждения

Интегрированные уроки

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

|