|

|

|

| Строка 3: |

Строка 3: |

| | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Экология|Экология]]>>[[Экология 10 класс|Экология 10 класс]]>> Основные пути приспособления организмов к среде''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Экология|Экология]]>>[[Экология 10 класс|Экология 10 класс]]>> Основные пути приспособления организмов к среде''' |

| | | | |

| | + | <br> <br> |

| | | | |

| - | <br> | + | ''' § 3. Основные пути приспособления организмов к среде'''<br><br><br><u>'''ВСПОМНИТЕ'''</u> <br>''Строение клетки <br>Обмен веществ <br>Терморегуляция''<br><br>Многие организмы в течение жизни периодически испытывают влияние факторов, сильно удаляющихся от оптимума. Им приходится переносить и сильную жару, и сильные морозы, и летние засухи, и пересыхание водоемов, и нехватку пищи. Как приспосабливаются они к таким экстремальным ситуациям, когда нормальная жизнь сильно затруднена? |

| | | | |

| - | § 3. Основные пути приспособления организмов к среде<br><br><br>ВСПОМНИТЕ <br>Строение клетки <br>Обмен веществ <br>Терморегуляция<br><br>Многие организмы в течение жизни периодически испытывают влияние факторов, сильно удаляющихся от оптимума. Им приходится переносить и сильную жару, и сильные морозы, и летние засухи, и пересыхание водоемов, и нехватку пищи. Как приспосабливаются они к таким экстремальным ситуациям, когда нормальная жизнь сильно затруднена?<br><br>При ухудшении условий среды многие виды способны приостанавливать свою жизнедеятельность и переходить в состояние скрытой жизни. Это явление было обнаружено в начале XVIII столетия Антони ван Левенгуком, который впервые наблюдал в сделанный им микроскоп мир мелких организмов. Он заметил и описал, что некоторые из них могут полностью высыхать на воздухе, а затем «оживать» в воде. В высушенном состоянии они кажутся полностью безжизненными. Позднее такое состояние мнимой смерти было названо анабиозом («ана» — нет, «биос» — жизнь).<br><br>Глубокий анабиоз — это практически полная остановка обмена веществ. В отличие от смерти организмы могут при этом возвращаться к активной жизни. Переход в состояние анабиоза чрезвычайно расширяет возможности выживания организмов в самых суровых условиях. В опытах высушенные семена и споры растений, некоторые мелкие животные — коловратки (рис. 9), нематоды выдерживают длительное время температуры жидкого воздуха (-190 °С) или жидкого водорода (-259,14 С). <br> <br> карт<br> <br>Состояние анабиоза возможно лишь при полном обезвоживании организмов. При этом важно, чтобы потеря воды клетками тела не сопровождалась нарушением внутриклеточных структур. Большинство видов к этому не способно. Например, в клетках высших растений имеется обычно большая центральная вакуоль с запасом влаги. При высыхании она исчезает, клетка меняет форму, сжимается, и ее внутреннее строение нарушается. Поэтому глубокий анабиоз в природе встречается редко. Однако замедление обмена веществ и понижение жизнедеятельности в неблагоприятных условиях — явление широко распространенное. Клетки тела при этом частично обезвоживаются, происходит также и другая перестройка их состава. Состояние организмов, близкое к анабиозу, называют криптобиозом или скрытой жизнью («криптос» — скрытый). В состоянии пониженного обмена веществ организмы резко повышают свою устойчивость и очень экономно тратят энергию.<br><br>К явлениям скрытой жизни относятся оцепенение насекомых, зимний покой растений, спячка позвоночных животных, сохранение семян и спор в почве, а мелких обитателей — в пересыхающих водоемах (рис. 10). В неактивном состоянии часто находятся в природе многие виды бактерий, пока не возникнут благоприятные условия для их размножения.<br><br>Скрытая жизнь — очень важное экологическое приспособление. Это возможность переживать неблагоприятные изменения среды обитания. При восстановлении необходимых условий организмы вновь переходят к активной жизни.<br><br>Переходя в состояние оцепенения или покоя, растения и животные как бы подчиняются воздействиям среды, экономя при этом затраты на свое существование.<br><br>Другой, прямо противоположный путь выживания организмов связан с поддержанием постоянства внутренней среды, несмотря на колебания воздействий внешних факторов. Обитая в условиях изменчивой температуры, теплокровные животные — птицы и млекопитающие — поддерживают внутри себя постоянную температуру, оптимальную для биохимических процессов в клетках тела.<br><br>карт<br>Рис. 1 1 .<br> <br>Клетка черешка листа сахарной свеклы: 1 — хлоропласты; 2 — ядро; 3 — вакуоли; 4 — цитоплазма; 5 — митохондрии; 6 — клеточная оболочка <br><br>В вакуолях клеток наземных растений содержатся запасы влаги, что позволяет им жить на суше (рис. 11). Многие растения способны переносить сильные засухи и расти даже в жарких пустынях.<br><br>Такое сопротивление влиянию внешней среды требует больших затрат энергии и специальных приспособлений во внешнем и внутреннем строении организмов.<br><br>Каждый из двух описанных путей выживания имеет свои преимущества и недостатки. При возможности тормозить обмен веществ и переходить к скрытой жизни организмы экономят энергию и повышают устойчивость, но не способны к активности при ухудшении условий. При регуляции температуры и запасов влаги в теле представители различных видов могут поддерживать нормальную жизнедеятельность в очень широком диапазоне внешних условий, но тратят при этом много энергии, которую им необходимо постоянно восполнять. Кроме того, такие организмы очень неустойчивы к отклонениям режима их внутренней среды. Например, у человека повышение температуры тела всего на 1 °С свидетельствует о нездоровье.<br><br>Кроме подчинения и сопротивления воздействию внешней среды, возможен и третий способ выживания — избегание неблагоприятных условий и активный поиск других, более благоприятных местообитаний. Этот путь приспособлений доступен только подвижным животным, которые могут перемещаться в пространстве (рис. 12).<br> <br>карт<br><br>карт<br> <br><br>Например, зимующие тетерева и рябчики на большую часть суток зарываются в снег, где гораздо теплее. Многие животные устраивают жилища — норы и гнезда, защищающие их от внешних воздействий. Это тоже путь избегания неблагоприятных факторов (рис. 13). Ярким<br> <br><br>карт<br> <br><br>примером избегания зимней бескормицы и холодов являются дальние перелеты птиц (рис. 14, 15).<br><br>Все три пути выживания могут сочетаться у представителей одного и того же вида. Например, растения не могут поддерживать постоянную температуру тела, но многие из них способны регулировать водный обмен. Холоднокровные животные подчиняются неблагоприятным факторам, но могут и избегать их воздействия. В целом же мы видим, что при огромном разнообразии живой природы в ней можно выделить лишь несколько основных путей приспособительного развития видов.<br><br>Увеличение устойчивости организмов в состоянии скрытой жизни находит широкое применение в хозяйственной практике. В специальных хранилищах создаются особые режимы для длительного хранения семян растений, культур микроорганизмов, спермы ценных сельскохозяйственных животных. В медицинской практике разработаны особые условия для сохранения донорской крови, пересаживаемых органов и тканей. Есть проекты по сохранению половых клеток исчезающих видов животных и растений, с тем чтобы в дальнейшем иметь возможность восстановить их в природе.<br><br>Анабиоз.<br>Скрытая жизнь.<br>Постоянство<br>внутренней среды.<br>Избегание<br>неблагоприятных<br>факторов.<br><br>Главные пути выживания организмов при ухудшении условий — либо временный переход в неактивное состояние, либо сохранение активности при дополнительных затратах энергии, либо избегание неблагоприятного фактора и перемена мест обитания. У разных видов эти пути реализуются по-своему. <br><br><br>• Примеры и дополнительная информация<br><br>1. Длительность жизни покоящихся семян растений зависит от условий хранения. Повышение влажности и температуры увеличивает траты резервов семени на дыхание, и они в конце концов истощаются. Желуди дуба хранятся не более трех лет. Сухие семена могут долго лежать, не теряя всхожести: семена мака — до 10 лет,<br>зерновки ржи, ячменя и пшеницы — до 32, плоды одуванчика —до 68, лотоса — до 250 лет. Известен случай, когда проросли семена лотоса, найденные в торфе болота, высохшего 2000 лет тому назад. Плоды этого растения покрыты толстой газо- и водонепроницаемой оболочкой.<br><br>2. В Центральной Антарктиде русские исследователи провели микробиологический анализ образцов льда из глубины ледника. Возраст слоев льда, в которых обнаружены жизнеспособные микроорганизмы, достигает 10—13 тыс. лет. Найдены в основном бактерии, а также споры грибов и дрожжей. Позднее жизнеспрсобные<br>бактерии были обнаружены в образцах горных пород под антарктическим ледником. Их возраст составлял от 10 тыс. до 10 млн лет.<br><br>3. Теплокровные животные могут жить в очень холодных районах, выдерживая морозы до -50 "С. В таких случаях разница температур самого животного и окружающей среды может составить 80— 90 "С. У пингвинов постоянная температура тела равна +37—38 °С, у северных оленей +38—39 "С. Для поддержания теплового баланса животные тратят жировые энергетические запасы. Очень важна также роль теплоизолирующих покровов (пуха, пера, меха). К зиме эти покровы становятся гуще и пушистее, обеспечивая вокруг тела воздушную прослойку, сохраняющую тепло.<br><br>4. Растения, которые могут жить в очень сухом и жарком климате, способны удерживать воду в теле и регулировать ее испарение. Кактусы, произрастающие в пустынях, обладают очень прочными непроницаемыми покровами с немногочисленными устьицами. Листья их превращены в колючки, этим уменьшена общая поверхность, способствующая испарению. Фотосинтез происходит в зеленом стебле. Жарким днем плотно закрыты устьица, и растения довольствуются при фотосинтезе тем углекислым газом, который проникает в их тело за ночь или выделяется в клетках в процессе дыхания. Скудная почвенная влага, поглощаемая корнями, надолго сохраняется в этих растениях, обеспечивая их жизнедеятельность.<br><br>5. В сухих среднеазиатских пустынях обитает несколько видов мокриц. Это мелкие наземные ракообразные, нуждающиеся, как и их ближайшие водные родственники, в высокой влажности окружающей среды. Живя в пустынях, они способны избегать жару и сухость. Мокрицы роют в глинистой почве вертикальные норки,<br>л в глубине которых температура резко снижена, а воздух насыщен водяными парами. Кормятся они на поверхности почвы растительными остатками, выходя из норок только в то время суток, когда увлажняется приземный слой воздуха. Самка в жаркие часы затыкает отверстие своими передними сегментами, несущими непроницаемые покровы, чтобы сохранить влажность и уберечь от высыхания свое потомство.<br><br>6. У суслика в состоянии активности частота сокращений сердца около 300 ударов в минуту, а во время спячки — всего 3. Температура тела понижается до +5 "С. Несмотря на низкую интенсивность обмена веществ, животные во время спячки сильно теряют в весе и могут погибнуть от истощения, если не накопят к зиме достаточно жира. <br><br>• Вопросы. <br><br>1. Приведите примеры: 1) избегания организмами неблагоприятных условий и 2) перехода в состояние скрытой жизни. <br><br>2. У верблюдов после летней стрижки расход воды на испарение увеличился на 50%. Почему это произошло9 В какое время года вы рекомендуете стричь животных? <br>3. Почему медицинские инструменты стерилизуют не путем промораживания, а кипячением или нагреванием в автоклавах при высоком давлении? <br>4. Маки и тюльпаны — влаголюбивые растения. Почему они могут расти в жарких пустынях? <br>5. Колибри, крохотные птицы Западного полушария, отыскивают пищу с помощью зрения. Они питаются нектаром цветов и мелкими насекомыми. Задень они съедают корма вдвое больше, чем весят сами. Колибри очень активны, частота взмахов крыльев у разных видов от 20 до 100 в секунду, частота сокращения сердца — до 1000 ударов в минуту. С наступлением сумерек колибри садятся на ветки и впадают в оцепенение. Температура их тела падает до +17—18 °С. Объясните, в чем выгоды такого приспособления.<br><br> Темы для дискуссий. <br><br>1. Реален ли с биологической точки зрения полный анабиоз у человека? <br>2. Почему до сих пор, несмотря на отсутствие реальных подтверждений, ученые не отказались от мысли обнаружить жизнь на Марсе? <br>3. Что, по-вашему, выгоднее — строить вдвое больше зернохранилищ с эффективным режимом хранения зерна или стремиться получить вдвое больший урожай? <br>4. Известно, что у многих рыб температура тела постоянна. Значит ли это, что их можно отнести к теплокровным животным? <br>5. У лошадей, коров, овец и других домашних животных постоянная температура тела и при хороших, и при плохих кормах. Значит ли это, что регуляция температуры у них не зависит от корма?<br><br><br><br><br><br><br><br><br>

| + | При ухудшении условий среды многие виды способны приостанавливать свою жизнедеятельность и переходить в состояние скрытой жизни. Это явление было обнаружено в начале XVIII столетия Антони ван Левенгуком, который впервые наблюдал в сделанный им микроскоп мир мелких организмов. Он заметил и описал, что некоторые из них могут полностью высыхать на воздухе, а затем «оживать» в воде. В высушенном состоянии они кажутся полностью безжизненными. Позднее такое состояние мнимой смерти было названо анабиозом («ана» — нет, «биос» — жизнь). |

| | | | |

| | + | '''''Глубокий анабиоз — это практически полная остановка обмена веществ.''''' В отличие от смерти организмы могут при этом возвращаться к активной жизни. Переход в состояние анабиоза чрезвычайно расширяет возможности выживания организмов в самых суровых условиях. В опытах высушенные семена и споры растений, некоторые мелкие животные — коловратки (рис. 9), нематоды выдерживают длительное время температуры жидкого воздуха (-190 °С) или жидкого водорода (-259,14 С). |

| | | | |

| | + | Состояние анабиоза возможно лишь при полном обезвоживании организмов. При этом важно, чтобы потеря воды клетками тела не сопровождалась нарушением внутриклеточных структур. Большинство видов к этому не способно. Например, в клетках высших растений имеется обычно большая центральная вакуоль с запасом влаги. При высыхании она исчезает, клетка меняет форму, сжимается, и ее внутреннее строение нарушается. Поэтому глубокий анабиоз в природе встречается редко. Однако замедление обмена веществ и понижение жизнедеятельности в неблагоприятных условиях — явление широко распространенное. Клетки тела при этом частично обезвоживаются, происходит также и другая перестройка их состава. Состояние организмов, близкое к анабиозу, называют криптобиозом или скрытой жизнью («криптос» — скрытый). В состоянии пониженного обмена веществ организмы резко повышают свою устойчивость и очень экономно тратят энергию. |

| | | | |

| | + | К явлениям скрытой жизни относятся оцепенение насекомых, зимний покой растений, спячка позвоночных животных, сохранение семян и спор в почве, а мелких обитателей — в пересыхающих водоемах (рис. 10). В неактивном состоянии часто находятся в природе многие виды бактерий, пока не возникнут благоприятные условия для их размножения. |

| | | | |

| | + | '''''Скрытая жизнь — очень важное экологическое приспособление. Это возможность переживать неблагоприятные изменения среды обитания. При восстановлении необходимых условий организмы вновь переходят к активной жизни.''''' |

| | + | |

| | + | Переходя в состояние оцепенения или покоя, растения и животные как бы '''''подчиняются воздействиям среды''''', экономя при этом затраты на свое существование. |

| | + | |

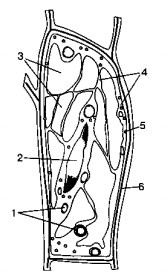

| | + | Другой, прямо противоположный путь выживания организмов связан с '''''поддержанием постоянства внутренней среды''''', несмотря на колебания воздействий внешних факторов. Обитая в условиях изменчивой температуры, теплокровные животные — птицы и млекопитающие — поддерживают внутри себя постоянную температуру, оптимальную для биохимических процессов в клетках тела.<br><br>[[Image:0901-6.jpg]]<br>Рис. 1 1 .<br> <br>Клетка черешка листа сахарной свеклы: 1 — хлоропласты; 2 — ядро; 3 — вакуоли; 4 — цитоплазма; 5 — митохондрии; 6 — клеточная оболочка <br><br>В вакуолях клеток наземных растений содержатся запасы влаги, что позволяет им жить на суше (рис. 11). Многие растения способны переносить сильные засухи и расти даже в жарких пустынях. |

| | + | |

| | + | Такое '''''сопротивление влиянию внешней среды''''' требует больших затрат энергии и специальных приспособлений во внешнем и внутреннем строении организмов. |

| | + | |

| | + | Каждый из двух описанных путей выживания имеет свои преимущества и недостатки. При возможности тормозить обмен веществ и переходить к скрытой жизни организмы экономят энергию и повышают устойчивость, но не способны к активности при ухудшении условий. При регуляции температуры и запасов влаги в теле представители различных видов могут поддерживать нормальную жизнедеятельность в очень широком диапазоне внешних условий, но тратят при этом много энергии, которую им необходимо постоянно восполнять. Кроме того, такие организмы очень неустойчивы к отклонениям режима их внутренней среды. Например, у человека повышение температуры тела всего на 1 °С свидетельствует о нездоровье. |

| | + | |

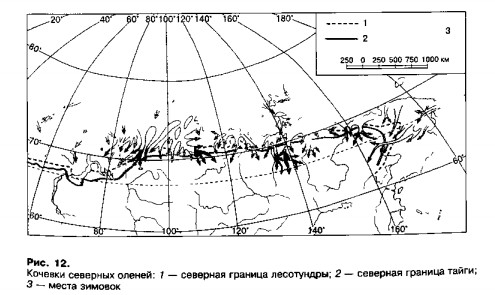

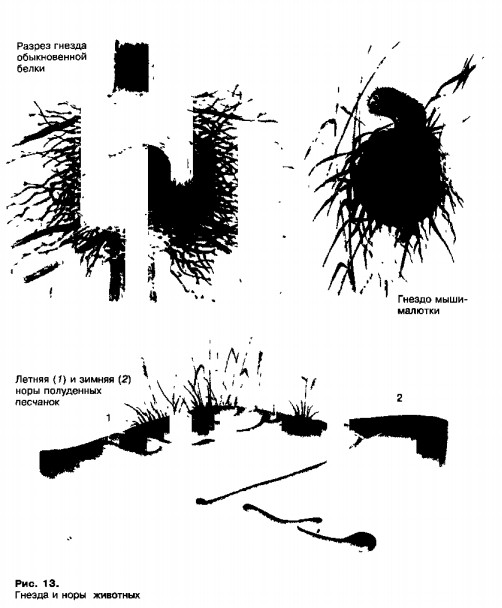

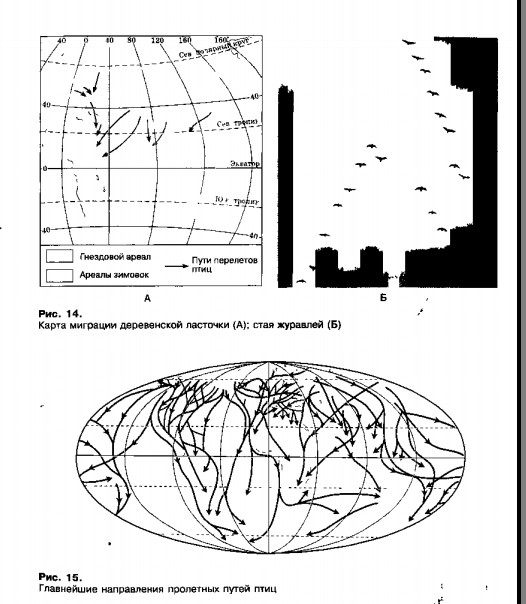

| | + | Кроме подчинения и сопротивления воздействию внешней среды, возможен и третий способ выживания — '''''избегание неблагоприятных условий''''' и активный поиск других, более благоприятных местообитаний. Этот путь приспособлений доступен только подвижным животным, которые могут перемещаться в пространстве (рис. 12).<br> <br>[[Image:0901-7.jpg]]<br><br>[[Image:0901-8.jpg]] <br><br>Например, зимующие тетерева и рябчики на большую часть суток зарываются в снег, где гораздо теплее. Многие животные устраивают жилища — норы и гнезда, защищающие их от внешних воздействий. Это тоже путь избегания неблагоприятных факторов (рис. 13). Ярким<br> <br>[[Image:0901-9.jpg]] <br><br>примером избегания зимней бескормицы и холодов являются дальние перелеты птиц (рис. 14, 15). |

| | + | |

| | + | Все три пути выживания могут сочетаться у представителей одного и того же вида. Например, растения не могут поддерживать постоянную температуру тела, но многие из них способны регулировать водный обмен. Холоднокровные животные подчиняются неблагоприятным факторам, но могут и избегать их воздействия. В целом же мы видим, что при огромном разнообразии живой природы в ней можно выделить лишь несколько основных путей приспособительного развития видов. |

| | + | |

| | + | Увеличение устойчивости организмов в состоянии скрытой жизни находит широкое применение в хозяйственной практике. В специальных хранилищах создаются особые режимы для длительного хранения семян растений, культур микроорганизмов, спермы ценных сельскохозяйственных животных. В медицинской практике разработаны особые условия для сохранения донорской крови, пересаживаемых органов и тканей. Есть проекты по сохранению половых клеток исчезающих видов животных и растений, с тем чтобы в дальнейшем иметь возможность восстановить их в природе.<br><br>Анабиоз.<br>Скрытая жизнь.<br>Постоянство<br>внутренней среды.<br>Избегание<br>неблагоприятных<br>факторов.<br><br>Главные пути выживания организмов при ухудшении условий — либо временный переход в неактивное состояние, либо сохранение активности при дополнительных затратах энергии, либо избегание неблагоприятного фактора и перемена мест обитания. У разных видов эти пути реализуются по-своему. <br><br>'''• Примеры и дополнительная информация''' |

| | + | |

| | + | 1. Длительность жизни покоящихся семян растений зависит от условий хранения. Повышение влажности и температуры увеличивает траты резервов семени на дыхание, и они в конце концов истощаются. Желуди дуба хранятся не более трех лет. Сухие семена могут долго лежать, не теряя всхожести: семена мака — до 10 лет, зерновки ржи, ячменя и пшеницы — до 32, плоды одуванчика —до 68, лотоса — до 250 лет. Известен случай, когда проросли семена лотоса, найденные в торфе болота, высохшего 2000 лет тому назад. Плоды этого растения покрыты толстой газо- и водонепроницаемой оболочкой. |

| | + | |

| | + | 2. В Центральной Антарктиде русские исследователи провели микробиологический анализ образцов льда из глубины ледника. Возраст слоев льда, в которых обнаружены жизнеспособные микроорганизмы, достигает 10—13 тыс. лет. Найдены в основном бактерии, а также споры грибов и дрожжей. Позднее жизнеспрсобные бактерии были обнаружены в образцах горных пород под антарктическим ледником. Их возраст составлял от 10 тыс. до 10 млн лет. |

| | + | |

| | + | 3. Теплокровные животные могут жить в очень холодных районах, выдерживая морозы до -50 "С. В таких случаях разница температур самого животного и окружающей среды может составить 80— 90 "С. У пингвинов постоянная температура тела равна +37—38 °С, у северных оленей +38—39 "С. Для поддержания теплового баланса животные тратят жировые энергетические запасы. Очень важна также роль теплоизолирующих покровов (пуха, пера, меха). К зиме эти покровы становятся гуще и пушистее, обеспечивая вокруг тела воздушную прослойку, сохраняющую тепло. |

| | + | |

| | + | 4. Растения, которые могут жить в очень сухом и жарком климате, способны удерживать воду в теле и регулировать ее испарение. Кактусы, произрастающие в пустынях, обладают очень прочными непроницаемыми покровами с немногочисленными устьицами. Листья их превращены в колючки, этим уменьшена общая поверхность, способствующая испарению. Фотосинтез происходит в зеленом стебле. Жарким днем плотно закрыты устьица, и растения довольствуются при фотосинтезе тем углекислым газом, который проникает в их тело за ночь или выделяется в клетках в процессе дыхания. Скудная почвенная влага, поглощаемая корнями, надолго сохраняется в этих растениях, обеспечивая их жизнедеятельность. |

| | + | |

| | + | 5. В сухих среднеазиатских пустынях обитает несколько видов мокриц. Это мелкие наземные ракообразные, нуждающиеся, как и их ближайшие водные родственники, в высокой влажности окружающей среды. Живя в пустынях, они способны избегать жару и сухость. Мокрицы роют в глинистой почве вертикальные норки, л в глубине которых температура резко снижена, а воздух насыщен водяными парами. Кормятся они на поверхности почвы растительными остатками, выходя из норок только в то время суток, когда увлажняется приземный слой воздуха. Самка в жаркие часы затыкает отверстие своими передними сегментами, несущими непроницаемые покровы, чтобы сохранить влажность и уберечь от высыхания свое потомство. |

| | + | |

| | + | 6. У суслика в состоянии активности частота сокращений сердца около 300 ударов в минуту, а во время спячки — всего 3. Температура тела понижается до +5 "С. Несмотря на низкую интенсивность обмена веществ, животные во время спячки сильно теряют в весе и могут погибнуть от истощения, если не накопят к зиме достаточно жира. <br><br>'''• Вопросы. '''<br><br>1. Приведите примеры: 1) избегания организмами неблагоприятных условий и 2) перехода в состояние скрытой жизни. |

| | + | |

| | + | 2. У верблюдов после летней стрижки расход воды на испарение увеличился на 50%. Почему это произошло9 В какое время года вы рекомендуете стричь животных? |

| | + | |

| | + | 3. Почему медицинские инструменты стерилизуют не путем промораживания, а кипячением или нагреванием в автоклавах при высоком давлении? <br>4. Маки и тюльпаны — влаголюбивые растения. Почему они могут расти в жарких пустынях? |

| | + | |

| | + | 5. Колибри, крохотные птицы Западного полушария, отыскивают пищу с помощью зрения. Они питаются нектаром цветов и мелкими насекомыми. Задень они съедают корма вдвое больше, чем весят сами. Колибри очень активны, частота взмахов крыльев у разных видов от 20 до 100 в секунду, частота сокращения сердца — до 1000 ударов в минуту. С наступлением сумерек колибри садятся на ветки и впадают в оцепенение. Температура их тела падает до +17—18 °С. Объясните, в чем выгоды такого приспособления.<br><br>''' Темы для дискуссий.''' <br><br>1. Реален ли с биологической точки зрения полный анабиоз у человека? |

| | + | |

| | + | 2. Почему до сих пор, несмотря на отсутствие реальных подтверждений, ученые не отказались от мысли обнаружить жизнь на Марсе? |

| | + | |

| | + | 3. Что, по-вашему, выгоднее — строить вдвое больше зернохранилищ с эффективным режимом хранения зерна или стремиться получить вдвое больший урожай? |

| | + | |

| | + | 4. Известно, что у многих рыб температура тела постоянна. Значит ли это, что их можно отнести к теплокровным животным? |

| | + | |

| | + | 5. У лошадей, коров, овец и других домашних животных постоянная температура тела и при хороших, и при плохих кормах. Значит ли это, что регуляция температуры у них не зависит от корма?<br><br> |

| | + | |

| | + | <br> |

| | + | |

| | + | <br> |

| | | | |

| | ''Чернова Н. М., Основы экологии: Учеб. дня 10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений/ Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов; Под ред. Н. М. Черновой. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. — 304 с.'' | | ''Чернова Н. М., Основы экологии: Учеб. дня 10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений/ Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов; Под ред. Н. М. Черновой. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. — 304 с.'' |

Версия 14:45, 9 января 2011

Гипермаркет знаний>>Экология>>Экология 10 класс>> Основные пути приспособления организмов к среде

§ 3. Основные пути приспособления организмов к среде

ВСПОМНИТЕ

Строение клетки

Обмен веществ

Терморегуляция

Многие организмы в течение жизни периодически испытывают влияние факторов, сильно удаляющихся от оптимума. Им приходится переносить и сильную жару, и сильные морозы, и летние засухи, и пересыхание водоемов, и нехватку пищи. Как приспосабливаются они к таким экстремальным ситуациям, когда нормальная жизнь сильно затруднена?

При ухудшении условий среды многие виды способны приостанавливать свою жизнедеятельность и переходить в состояние скрытой жизни. Это явление было обнаружено в начале XVIII столетия Антони ван Левенгуком, который впервые наблюдал в сделанный им микроскоп мир мелких организмов. Он заметил и описал, что некоторые из них могут полностью высыхать на воздухе, а затем «оживать» в воде. В высушенном состоянии они кажутся полностью безжизненными. Позднее такое состояние мнимой смерти было названо анабиозом («ана» — нет, «биос» — жизнь).

Глубокий анабиоз — это практически полная остановка обмена веществ. В отличие от смерти организмы могут при этом возвращаться к активной жизни. Переход в состояние анабиоза чрезвычайно расширяет возможности выживания организмов в самых суровых условиях. В опытах высушенные семена и споры растений, некоторые мелкие животные — коловратки (рис. 9), нематоды выдерживают длительное время температуры жидкого воздуха (-190 °С) или жидкого водорода (-259,14 С).

Состояние анабиоза возможно лишь при полном обезвоживании организмов. При этом важно, чтобы потеря воды клетками тела не сопровождалась нарушением внутриклеточных структур. Большинство видов к этому не способно. Например, в клетках высших растений имеется обычно большая центральная вакуоль с запасом влаги. При высыхании она исчезает, клетка меняет форму, сжимается, и ее внутреннее строение нарушается. Поэтому глубокий анабиоз в природе встречается редко. Однако замедление обмена веществ и понижение жизнедеятельности в неблагоприятных условиях — явление широко распространенное. Клетки тела при этом частично обезвоживаются, происходит также и другая перестройка их состава. Состояние организмов, близкое к анабиозу, называют криптобиозом или скрытой жизнью («криптос» — скрытый). В состоянии пониженного обмена веществ организмы резко повышают свою устойчивость и очень экономно тратят энергию.

К явлениям скрытой жизни относятся оцепенение насекомых, зимний покой растений, спячка позвоночных животных, сохранение семян и спор в почве, а мелких обитателей — в пересыхающих водоемах (рис. 10). В неактивном состоянии часто находятся в природе многие виды бактерий, пока не возникнут благоприятные условия для их размножения.

Скрытая жизнь — очень важное экологическое приспособление. Это возможность переживать неблагоприятные изменения среды обитания. При восстановлении необходимых условий организмы вновь переходят к активной жизни.

Переходя в состояние оцепенения или покоя, растения и животные как бы подчиняются воздействиям среды, экономя при этом затраты на свое существование.

Другой, прямо противоположный путь выживания организмов связан с поддержанием постоянства внутренней среды, несмотря на колебания воздействий внешних факторов. Обитая в условиях изменчивой температуры, теплокровные животные — птицы и млекопитающие — поддерживают внутри себя постоянную температуру, оптимальную для биохимических процессов в клетках тела.

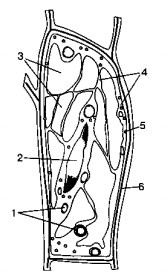

Рис. 1 1 .

Клетка черешка листа сахарной свеклы: 1 — хлоропласты; 2 — ядро; 3 — вакуоли; 4 — цитоплазма; 5 — митохондрии; 6 — клеточная оболочка

В вакуолях клеток наземных растений содержатся запасы влаги, что позволяет им жить на суше (рис. 11). Многие растения способны переносить сильные засухи и расти даже в жарких пустынях.

Такое сопротивление влиянию внешней среды требует больших затрат энергии и специальных приспособлений во внешнем и внутреннем строении организмов.

Каждый из двух описанных путей выживания имеет свои преимущества и недостатки. При возможности тормозить обмен веществ и переходить к скрытой жизни организмы экономят энергию и повышают устойчивость, но не способны к активности при ухудшении условий. При регуляции температуры и запасов влаги в теле представители различных видов могут поддерживать нормальную жизнедеятельность в очень широком диапазоне внешних условий, но тратят при этом много энергии, которую им необходимо постоянно восполнять. Кроме того, такие организмы очень неустойчивы к отклонениям режима их внутренней среды. Например, у человека повышение температуры тела всего на 1 °С свидетельствует о нездоровье.

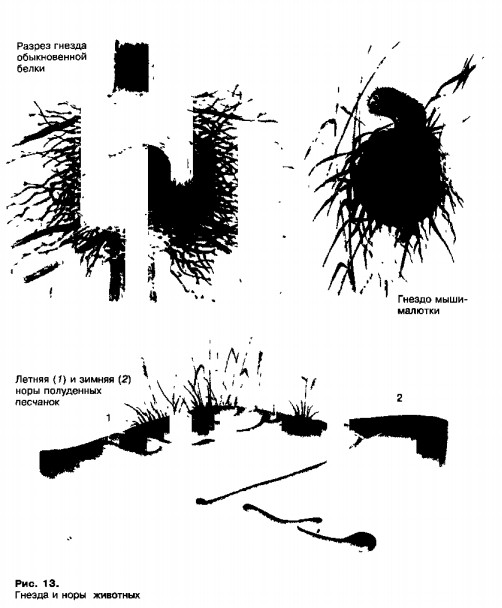

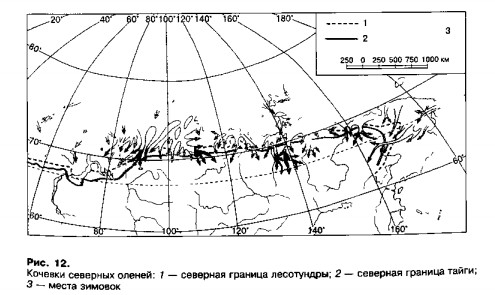

Кроме подчинения и сопротивления воздействию внешней среды, возможен и третий способ выживания — избегание неблагоприятных условий и активный поиск других, более благоприятных местообитаний. Этот путь приспособлений доступен только подвижным животным, которые могут перемещаться в пространстве (рис. 12).

Например, зимующие тетерева и рябчики на большую часть суток зарываются в снег, где гораздо теплее. Многие животные устраивают жилища — норы и гнезда, защищающие их от внешних воздействий. Это тоже путь избегания неблагоприятных факторов (рис. 13). Ярким

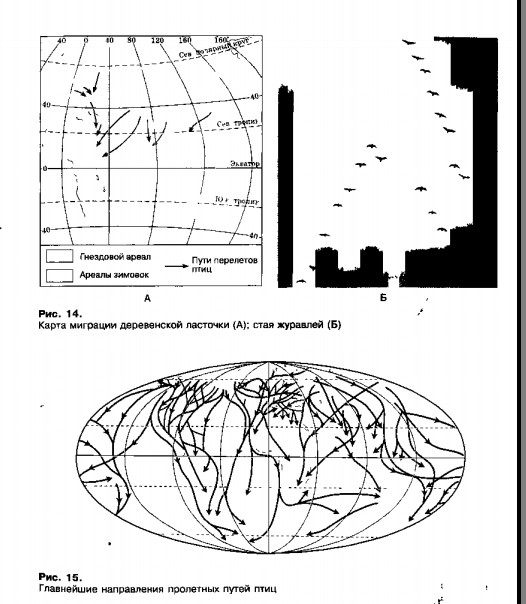

примером избегания зимней бескормицы и холодов являются дальние перелеты птиц (рис. 14, 15).

Все три пути выживания могут сочетаться у представителей одного и того же вида. Например, растения не могут поддерживать постоянную температуру тела, но многие из них способны регулировать водный обмен. Холоднокровные животные подчиняются неблагоприятным факторам, но могут и избегать их воздействия. В целом же мы видим, что при огромном разнообразии живой природы в ней можно выделить лишь несколько основных путей приспособительного развития видов.

Увеличение устойчивости организмов в состоянии скрытой жизни находит широкое применение в хозяйственной практике. В специальных хранилищах создаются особые режимы для длительного хранения семян растений, культур микроорганизмов, спермы ценных сельскохозяйственных животных. В медицинской практике разработаны особые условия для сохранения донорской крови, пересаживаемых органов и тканей. Есть проекты по сохранению половых клеток исчезающих видов животных и растений, с тем чтобы в дальнейшем иметь возможность восстановить их в природе.

Анабиоз.

Скрытая жизнь.

Постоянство

внутренней среды.

Избегание

неблагоприятных

факторов.

Главные пути выживания организмов при ухудшении условий — либо временный переход в неактивное состояние, либо сохранение активности при дополнительных затратах энергии, либо избегание неблагоприятного фактора и перемена мест обитания. У разных видов эти пути реализуются по-своему.

• Примеры и дополнительная информация

1. Длительность жизни покоящихся семян растений зависит от условий хранения. Повышение влажности и температуры увеличивает траты резервов семени на дыхание, и они в конце концов истощаются. Желуди дуба хранятся не более трех лет. Сухие семена могут долго лежать, не теряя всхожести: семена мака — до 10 лет, зерновки ржи, ячменя и пшеницы — до 32, плоды одуванчика —до 68, лотоса — до 250 лет. Известен случай, когда проросли семена лотоса, найденные в торфе болота, высохшего 2000 лет тому назад. Плоды этого растения покрыты толстой газо- и водонепроницаемой оболочкой.

2. В Центральной Антарктиде русские исследователи провели микробиологический анализ образцов льда из глубины ледника. Возраст слоев льда, в которых обнаружены жизнеспособные микроорганизмы, достигает 10—13 тыс. лет. Найдены в основном бактерии, а также споры грибов и дрожжей. Позднее жизнеспрсобные бактерии были обнаружены в образцах горных пород под антарктическим ледником. Их возраст составлял от 10 тыс. до 10 млн лет.

3. Теплокровные животные могут жить в очень холодных районах, выдерживая морозы до -50 "С. В таких случаях разница температур самого животного и окружающей среды может составить 80— 90 "С. У пингвинов постоянная температура тела равна +37—38 °С, у северных оленей +38—39 "С. Для поддержания теплового баланса животные тратят жировые энергетические запасы. Очень важна также роль теплоизолирующих покровов (пуха, пера, меха). К зиме эти покровы становятся гуще и пушистее, обеспечивая вокруг тела воздушную прослойку, сохраняющую тепло.

4. Растения, которые могут жить в очень сухом и жарком климате, способны удерживать воду в теле и регулировать ее испарение. Кактусы, произрастающие в пустынях, обладают очень прочными непроницаемыми покровами с немногочисленными устьицами. Листья их превращены в колючки, этим уменьшена общая поверхность, способствующая испарению. Фотосинтез происходит в зеленом стебле. Жарким днем плотно закрыты устьица, и растения довольствуются при фотосинтезе тем углекислым газом, который проникает в их тело за ночь или выделяется в клетках в процессе дыхания. Скудная почвенная влага, поглощаемая корнями, надолго сохраняется в этих растениях, обеспечивая их жизнедеятельность.

5. В сухих среднеазиатских пустынях обитает несколько видов мокриц. Это мелкие наземные ракообразные, нуждающиеся, как и их ближайшие водные родственники, в высокой влажности окружающей среды. Живя в пустынях, они способны избегать жару и сухость. Мокрицы роют в глинистой почве вертикальные норки, л в глубине которых температура резко снижена, а воздух насыщен водяными парами. Кормятся они на поверхности почвы растительными остатками, выходя из норок только в то время суток, когда увлажняется приземный слой воздуха. Самка в жаркие часы затыкает отверстие своими передними сегментами, несущими непроницаемые покровы, чтобы сохранить влажность и уберечь от высыхания свое потомство.

6. У суслика в состоянии активности частота сокращений сердца около 300 ударов в минуту, а во время спячки — всего 3. Температура тела понижается до +5 "С. Несмотря на низкую интенсивность обмена веществ, животные во время спячки сильно теряют в весе и могут погибнуть от истощения, если не накопят к зиме достаточно жира.

• Вопросы.

1. Приведите примеры: 1) избегания организмами неблагоприятных условий и 2) перехода в состояние скрытой жизни.

2. У верблюдов после летней стрижки расход воды на испарение увеличился на 50%. Почему это произошло9 В какое время года вы рекомендуете стричь животных?

3. Почему медицинские инструменты стерилизуют не путем промораживания, а кипячением или нагреванием в автоклавах при высоком давлении?

4. Маки и тюльпаны — влаголюбивые растения. Почему они могут расти в жарких пустынях?

5. Колибри, крохотные птицы Западного полушария, отыскивают пищу с помощью зрения. Они питаются нектаром цветов и мелкими насекомыми. Задень они съедают корма вдвое больше, чем весят сами. Колибри очень активны, частота взмахов крыльев у разных видов от 20 до 100 в секунду, частота сокращения сердца — до 1000 ударов в минуту. С наступлением сумерек колибри садятся на ветки и впадают в оцепенение. Температура их тела падает до +17—18 °С. Объясните, в чем выгоды такого приспособления.

Темы для дискуссий.

1. Реален ли с биологической точки зрения полный анабиоз у человека?

2. Почему до сих пор, несмотря на отсутствие реальных подтверждений, ученые не отказались от мысли обнаружить жизнь на Марсе?

3. Что, по-вашему, выгоднее — строить вдвое больше зернохранилищ с эффективным режимом хранения зерна или стремиться получить вдвое больший урожай?

4. Известно, что у многих рыб температура тела постоянна. Значит ли это, что их можно отнести к теплокровным животным?

5. У лошадей, коров, овец и других домашних животных постоянная температура тела и при хороших, и при плохих кормах. Значит ли это, что регуляция температуры у них не зависит от корма?

Чернова Н. М., Основы экологии: Учеб. дня 10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений/ Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов; Под ред. Н. М. Черновой. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. — 304 с.

Помощь школьнику онлайн, Экология для 10 класса скачать, календарно-тематическое планирование

Содержание урока

конспект урока конспект урока

опорный каркас опорный каркас

презентация урока презентация урока

акселеративные методы акселеративные методы

интерактивные технологии

Практика интерактивные технологии

Практика

задачи и упражнения задачи и упражнения

самопроверка самопроверка

практикумы, тренинги, кейсы, квесты практикумы, тренинги, кейсы, квесты

домашние задания домашние задания

дискуссионные вопросы дискуссионные вопросы

риторические вопросы от учеников

Иллюстрации риторические вопросы от учеников

Иллюстрации

аудио-, видеоклипы и мультимедиа аудио-, видеоклипы и мультимедиа

фотографии, картинки фотографии, картинки

графики, таблицы, схемы графики, таблицы, схемы

юмор, анекдоты, приколы, комиксы юмор, анекдоты, приколы, комиксы

притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения

рефераты рефераты

статьи статьи

фишки для любознательных фишки для любознательных

шпаргалки шпаргалки

учебники основные и дополнительные учебники основные и дополнительные

словарь терминов словарь терминов

прочие

Совершенствование учебников и уроков прочие

Совершенствование учебников и уроков

исправление ошибок в учебнике исправление ошибок в учебнике

обновление фрагмента в учебнике обновление фрагмента в учебнике

элементы новаторства на уроке элементы новаторства на уроке

замена устаревших знаний новыми

Только для учителей замена устаревших знаний новыми

Только для учителей

идеальные уроки идеальные уроки

календарный план на год календарный план на год

методические рекомендации методические рекомендации

программы программы

обсуждения

Интегрированные уроки обсуждения

Интегрированные уроки

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

|